地域の宮大工として

社寺建築は、材料の取り方一つにしても宮大工としての知識や経験、技術を必要とします。

「木割」という間隔や隙間、反り方や材料の大きさなどに基本的な決まりがありながら、それらは宗派や年代によって大きく異なります。また、神社の場合は神明造り・八幡造り・住吉造りなど様式も多様です。建築技術もさることながら、それらの決まりごとに関する知識がとても重要になるのが宮大工の世界です。

私たちは社寺建築の維持改修に携わることで得た宮大工の技術と知識を若い大工に伝承し、次の100年へと繋げていきたいと考えています。

これからの時代をどう考えるか

気軽に立ち寄れる場所でありたい

現在どの寺の本堂にも椅子があるように、世の中の変化と共に寺も変っていく必要があると思います。例えば真宗の場合、寺は道場の役目でもあるのでお参りいただくスペースや法要に必要なスペースは不可欠です。しかしそれが満せるのであれば、本堂は昔と違いコンパクトで使い勝手が良い方が好ましい。且つ手で触れることのできる、寺らしい美しさのある空間が望まれると思います。寺は本来門徒同行のためにあるもの。お参り衆に来てきただき易いことが大切であり、共同墓や位牌堂もその姿の一つなのです。皆さんに使ってもらってこその寺。本堂もただ立派にそびえ建っているだけでは意味がないと思います。

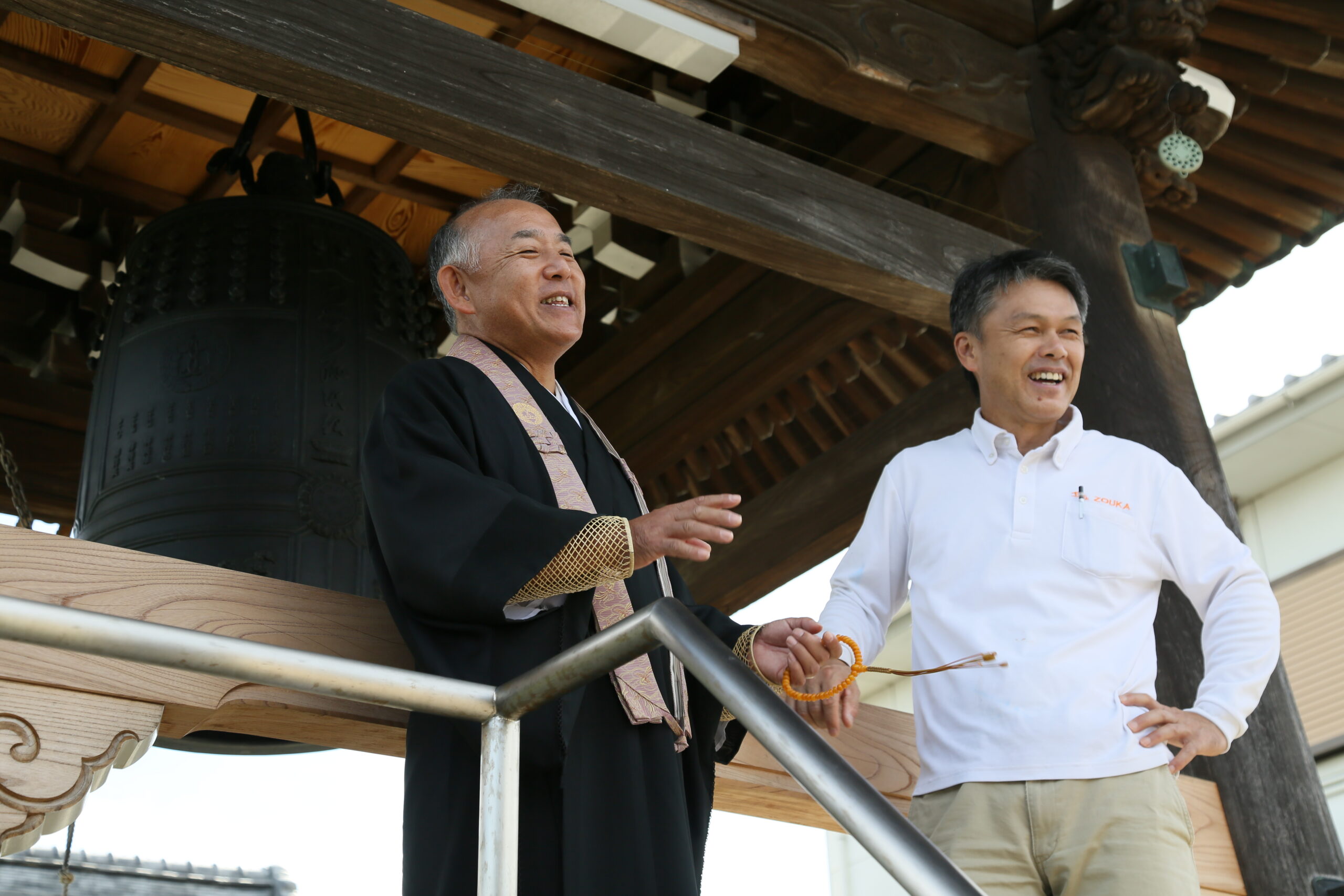

正久寺 住職 安田 淳

みなさんに使ってもらってこその寺

信頼できる職人に任せたい

これからの時代は様々な理由から将来的な寺の維持が難しくなると思います。だからこそ今出来る限りの改修や、将来に向けての新しい形を整える必要があります。当寺で言えば、本堂の屋根替え、向拝階段、濡縁と庫裏の改修を終え、新たに位牌堂の設置もやっと完成しました。いまの時代、寺を維持するだけでも大変です。しかし私は、維持しながら更に発展させていきたい… そう思っています。ですから今回の改修工事において、伝統を受け継ぐ知識と技術を持った「宮大工」という立場から、現代の寺があるべき姿を考えてもらえたことが有り難かったし、「この人なら大丈夫」という信頼感をもって工事をお願いできたことはとても良かったと思っています。

顕正寺 住職 真弓徳光

維持しながら更に発展させていきたい

新しい寺のスタイル

近年、私どもの寺は本堂の傷みが激しく、修理費用の問題もあり、「廃寺」を現実的な選択肢として考えなければならない状況でした。そうしたなか、亀井さんから本堂の改修案を提案してもらったわけです。「屋根の形を大きくて重い入母屋から、コンパクトな寄棟に変え、銅板で葺きましょう。親しみやすくやさしい姿になるし、耐震性も有利ですよ。」と。

その1年後、上品で優雅になった大屋根が、銅色(あかがねいろ)にピカピカ光り輝いているさまを見て、本当に感激しました。お堂の中へ入ると、檜を使った太い格子状の耐震壁が目を引きました。それ以降、お寺にお参りされる方は、耐震壁の「堅固さと美しさ」をほめてくださいます。造家工房さんのおかげで寺はよみがえりました。いまでは、徐々に参拝者もふえています。

円満寺 住職 清水 保道

新しいスタイルをこの寺から始めたい

宮大工として思うこと

建物の寿命を延ばす点検・メンテナンス

1000年の時を経ても未だしっかりと現存している社寺建築があります。一方、100年ほどであっても傷みの激しい社寺もあります。その違いはどこにあるのでしょうか?

これまで多くの社寺建築に携わってきた経験から分かることは、経年数や材料の良し悪し以上にメンテナンスが重要だということです。建物の寿命を延ばすためには、日常的に点検をして傷みが進行する前に、適切な補修・改修を宮大工の確かな技術と専門知識をもって行う必要があります。

思わず手を合わせたくなる空間づくり

例えばお堂を新築する場合、お堂の大きさをコンパクトにすることで捻出できる費用を、上質で格式の高さを表現することに使ってみては如何でしょうか。良質な材料、彫りや装飾を施した付加価値の高い社寺建築です。誰もが思わず手を合わせたくなる空間づくり…それがこれからの社寺建築には大切だと思います。

社寺建築の将来を考える

これからの社寺建築のポイントは、それが改修であるならば屋根を軽くし、壁を強くする事で耐震性を持たせること。新築なら、まず第一に無駄の無い大きさであることです。コンパクトであることは、新築時の費用はもちろん、後々のメンテナンスや改修時においても経済的に有利と言えます。社寺のあり方も時代とともに変化しています。その変化を捉え、社寺建築の将来を見出しながら次の世代へ伝えていくことが、宮大工である私たちの使命と考えています。

社寺の施工事例を是非、ご覧ください