今回は、宮大工として駆け抜けた10年間についてお話していきたいと思います。当時は気づきもしませんでしたが、この経験が今、私の仕事に活きているなぁと感じています。

「なんじゃこいつ」から始まった宮大工人生

前回のブログで少し触れましたが、高校卒業後は社寺を専門とする会社に就職しました。創業百有余年、歴史ある全国的にも有名な会社で宮大工として働せてもらうことになりました。始業ギリギリに来て、終業と同時にダッシュで帰る「なんじゃこいつ」って思われても仕方ない働きぶりでした。(汗)そんな日々が2、3年続きました。

それでも、入社して間もなく宮大工恒例の旅仕事、いわゆる”出張”がやってきます。最初の行先は、大阪の成田山でした。3ヶ月ほど滞在した宿舎は、プレハブの飯場。5、6人で雑魚寝するため、プライベートはなく、夜は激しいいびきが響き渡ります。冬場は室内でも洗濯物が凍りつくほどで、過酷な環境でした。そんな飯場生活で若い大工は私だけ。それでも、夕食時には仕事のことからお酒の話まで、色々なことを教わりました。そんな風に1年の半分以上を、旅の仕事で日本各地を巡りました。たくさんの大工に出会い、その土地の人々と触れ合った日々は、私にとって大切な経験となっています。

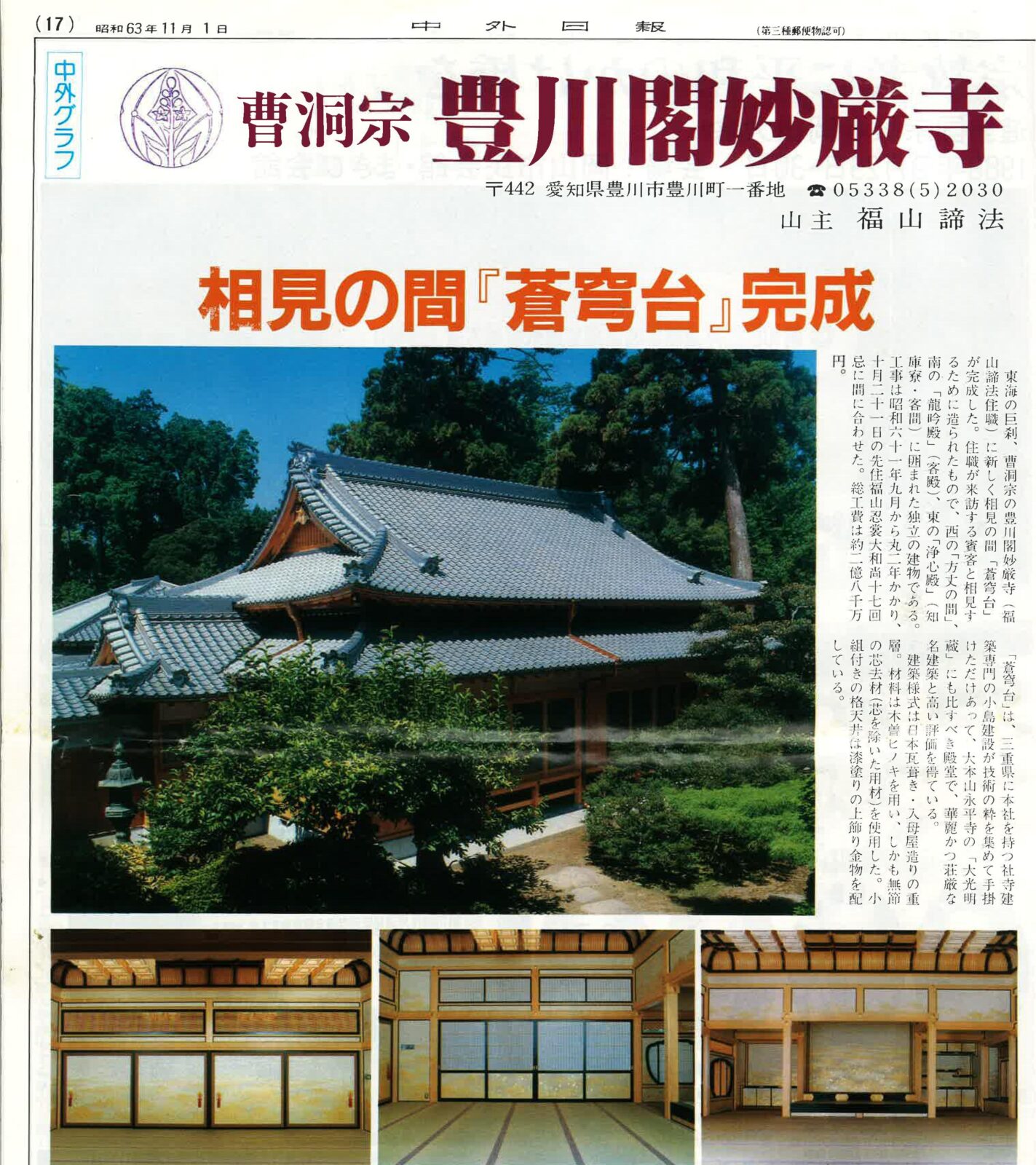

入社4年目になり、任せてもらえる仕事が少しずつ増えてきたことで、大工の仕事がぐっと面白く感じるようになっていました。そんな時、私の仕事への情熱に火が付くターニングポイントが訪れます。それは、愛知県の豊川稲荷で「相見の間」と呼ばれる宮殿新築工事のために、東京から来ていた宮大工との出会いです。大工道具の作り方・使い方、仕事の手順・段取りの仕方、レベルの高い仕事を教えてもらいました。三重塔の10分の1の図面を書かせてもらった時は、夜なべ夜なべで、ついには倒れてしまうほど夢中で取り組んだことを覚えています。

バブル期の方針転換と独立への道

時代はバブル絶頂期。会社の方針で、新築は外注大工、改修は自社大工という形になりました。三重県の北から南まで、神社やお寺の改修工事で飛び回る毎日。来る日も来る日も重たいシートをめくり、埃っぽい屋根の奥へ潜り込み、お堂の煤で鼻の中まで真っ黒になりながら、築200年前後の本堂や社殿と向き合う日々。新調したばかりの道具はあっという間に傷つき、新しいものを造る喜びを味わうことがどんどん少なくなっていきました。

このままではいけないと、入社10年目に独立を決意します。振り返ると、私には特定の親方はいませんでした。これが、私の修行時代でした。この時、これまでの改修工事の経験が、将来の自分にとって何よりの宝物となることを、私はまだ知る由もなかったのです。その宝物については、初回投稿のブログでお話しています。

代表取締役 亀井 俊博

出 身 地 :三重県四日市市

生年月日:1964年5月1日

趣 味:渓流釣り バイク”鑑賞”(笑)

資 格:2級建築士、古民家鑑定士1級、建築大工基幹技能者、既存住宅現況検査技術者、被災建築物応急危険度判定士、伝統防除技士