建築するときは、国の定める建築基準法や各市町村の定める条例などに適合しなければなりません。

その確認として、建築確認申請手続きがあります。これは面積や構造、地区地域によっては要らない場合があります。

2025年4月から、このルールが改正されます。

改正する3つのルール

改正内容は大きく3つに分けられます。

ここでは弊社で取扱うことの多い、小規模な住宅について記載します。

それ以外の建物については扱いが異なることがありますので、ご相談ください。

1. 原則すべての新築で省エネ基準適合の義務化

省エネ基準に適合させることが必須となり、審査機関による適合性審査が新たに行われます。

断熱材や設備機器の省エネ性能などを審査します。

2. 2階以上または延床面積200㎡を超える、木造戸建て住宅の建築確認申請の見直し

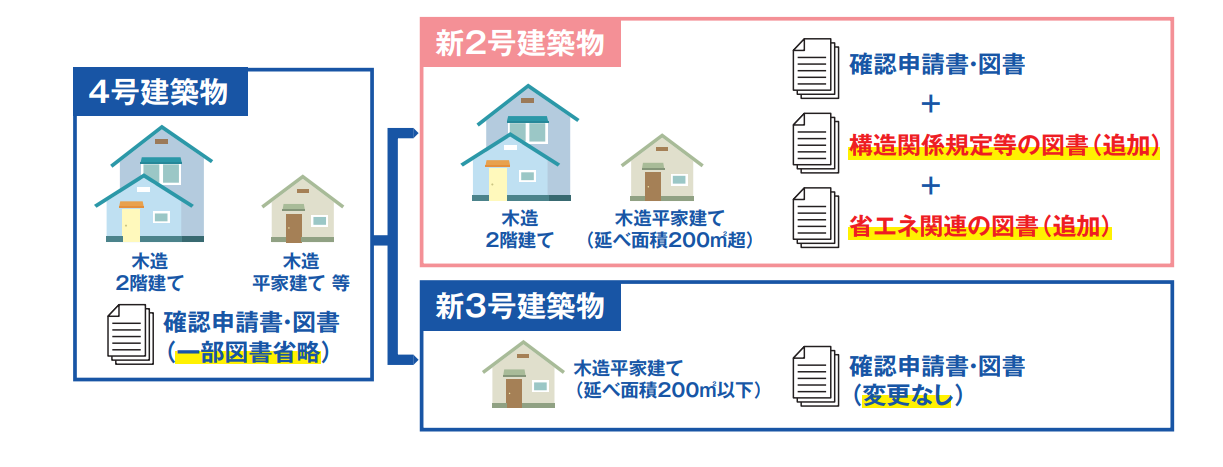

今までは4号特例という、ほとんどの木造住宅が該当していた、審査が省略される制度がありました。

今回はその4号特例にあたる「4号建築物」が「新2号建築物」と「新3号建築物」に分かれました。

それぞれの建築物での手続きについて説明します。

「新2号建築物」とは、木造2階建てもしくは延床面積200㎡を超える木造平屋建ての建築物

- 審査が省略されなくなりました。

- すべての地域で建築確認、検査が必要となります。

- 大規模な修繕、模様替えにあっても建築確認、検査が必要となります。

- 新たに構造関係規定等の図書、1.で登場した省エネ関連の図書の提出が必要となります。

大規模な修繕、模様替えとは、比較的規模の大きいリフォームのことです。

階段の架け替え、半分以上の屋根・柱・壁・梁などの改修がそれにあたります。

スケルトンリフォームともなれば、必ずと言っていいほど確認申請が必要となります。

カバー工法と呼ばれる、既存のものにはさわらず、新しいものをかぶせる工事には確認申請は必要ありません。

「新3号建築物」とは、延床面積200㎡以下の木造平屋建ての建築物

- 従来の4号特例と同じ扱いとなり、審査が省略されます。

- 構造関係図書、1.省エネ関係図書の提出も必要ありません。

3. 木造戸建て住宅の壁量計算等の見直し

重い屋根、軽い屋根の区分が廃止され、算定式に基づいて壁量と柱の小径が決められます。

建築費アップの可能性があります

今回の改正で、単純に審査、検査を通さないといけない建物が増えました。その審査項目にも「構造」「省エネ」が新たに増えました。もちろん、今までもこれからも”建築基準法や各市町村の定める条例などを守って建てる”ということに、変わりはありません。

では、なにが影響してくるのかというと…

建築確認の審査項目が増えれば、提出する書類や記載内容が増えて、審査にも設計にも手間がかかるということです。

各審査機関では申請手数料、検査手数料の金額が上がることが決定しています。

これらを踏まえて、4月より弊社を含め多くの建築会社で、その手数料の分、その手間の分、建築費がアップすることが予想されます。さまざまな影響で建築費が高騰する中、少しでもお得に家づくりをしていただくため、補助金や助成金などのご紹介をしておりますので、お気軽にご相談ください。

こちらからお気軽にご相談ください。