私たちの家づくりの特徴、そしてこだわりでもある「土壁」。

実はこの土壁、単に土を塗っているわけではありません。私自身、初めて見た時は「完成までこんな工程があるんだ!」と驚いたことを覚えています。ですので、今回は普段見ることのできない、土壁が完成するまでの奥深い工程を写真付きでご紹介します。

1.竹小舞を編む

これが土壁を塗るための壁下地、竹小舞(たけこまい)です。細かく割った竹を縦横に組み、シュロ縄で丁寧に編んでいきます。一見すると単純な作業に見えますが、実は非常に繊細な技術が求められます。竹小舞の研修を受けた大工によると、「ただ編むだけだと緩んでしまうため、1本1本をきつく編むことに時間がかかった。かといって、きつく編みすぎると紐が切れてしまい、さらに時間がかかってしまった」とのことでした。この竹小舞を正確かつスピーディーに編み上げるのは、まさに熟練の技です。

余談ですが、この作業は「竹小舞を編む」という表現も正しいですが、職人の間では「えつり掻き」や「小舞掻き」とも呼ばれ、一気にプロフェッショナルな響きになります。

2.荒壁塗り

竹小舞を編み終えたら、次は「荒壁」を塗る工程に進みます。荒壁とは、土壁の工程の中で最初に塗り付ける土のことで、粘土質な土と藁スサ、水を混ぜて寝かせた「荒壁土」を使います。寝かせる事で藁が腐って発酵し、繊維質だけになり土には粘りも出てきます。この発酵した土は、独特な匂いがします。良い匂いとは言えません…(笑)この匂いは、壁が乾くと完全に消えますのでご心配なく!こちらは、住まい手さんにもよく体験していただく工程です。

3.裏返し塗り

荒土を塗った後に、その裏面を塗ることを「裏返し塗り」と言います。

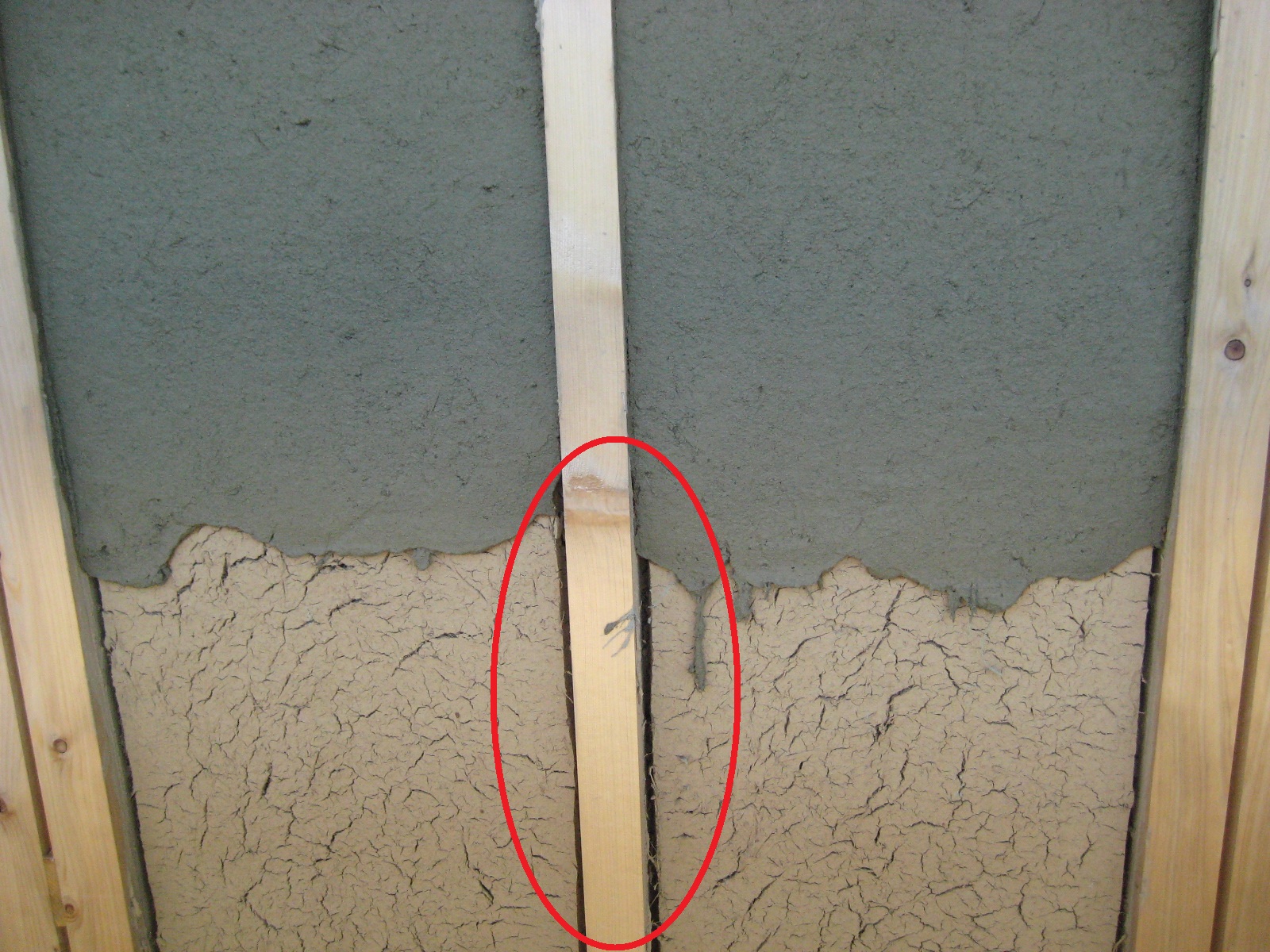

4.大直し塗り

竹小舞の両面に塗られた荒壁が乾燥すると、柱や梁との間に隙間やひび割れが生じることがあります。しかし、この段階でのひび割れや隙間は、全く問題ありません。この工程でしっかりと乾燥させることで、最終的な仕上げ後のひび割れを防ぐことができるからです。大直しでは、壁の表面をある程度平らにし、できたひび割れや隙間を埋める作業を行います。これは、より美しい壁に仕上げるための大切な工程です。また、こうして家全体を塗ることで、厚みのある土壁ができ、壁の強度や耐震性が向上します。

5.中塗り

壁全体をさらに平らにするために、改めて中塗り土を塗っていきます。この中塗り土は、最終的な仕上げにも使うことができます。一般的な漆喰仕上げとは異なり、この中塗り仕上げは、土本来の素朴で温かみのある表情が魅力です。土壁の自然な風合いや質感を活かしたい方におすすめです。

6.上塗り(仕上げ塗り)

土壁の仕上げには、「中塗り」の上に漆喰(しっくい)を塗るのがおすすめです。漆喰は色の種類が豊富で、家の雰囲気に合わせてさまざまな表情をつくり出すことができます。また、左官職人の手仕事によって、多様な模様が表現できるのも土壁の大きな魅力です。

土壁と漆喰が持つ効果についてはこちら